La prima cosa che faccio al mattino, o quasi, è comprare il biglietto del treno per la tappa successiva. Perché non è operazione priva di incognite. Infatti, tento con l’app di PKP Intercity che, alla registrazione, mi dice che il mio numero di telefono non è polacco. Ne avevo il sospetto, taccagni, solo per risparmiare qualche centesimo dell’sms. Allora vado in stazione. Solo che, e non è un caso isolato, la stazione non c’è. Nel senso che la stazione è una sala d’attesa con un distributore automatico di bibite, un poster di una mostra del 1998 del Teomondo Scrofalo locale e due binari che paiono morti. Fine. D’accordo, straniero, dove si fanno i biglietti del treno in questa città? Dimmelo o ci saranno conseguenze. Alla stazione grande. I biglietti si fanno alla stazione grande, Główny. Che è una stazione a sei chilometri dalla città, nel vuoto. D’accordo, allora taxi. Salgo su una Renault espace che ha visto la perestrojka, le sospensioni sono chiaramente solo una vaga memoria, come i finestrini dietro, il conducente si gira verso di me alzando il pollice e mi fa sorridendo: «taxi kamikaze!». Grande, amico, dacci dentro con quel pedale! Mette su Major Tom di Peter Schilling a volume inaudito e ci lanciamo a velocità smodata nell’iperspazio polacco. Per le prime tre marce, ogni volta lui si piega in avanti sul volante come per dare lo slancio alla baracca. Amico, dieci złoty sono decisamente troppo pochi per tutto questo. E non sono nemmeno le otto e mezzo del mattino. Vai, amico polacco, vai.

Toruń è una magnifica città sulla Vistola, a un centinaio di chilometri a sud di Danzica e del mar Baltico, e faceva parte della lega anseatica, come moltissime città tra san Pietroburgo e Brema (bene, una in meno). Il centro è medievale, intatto, e tutto ruota attorno a due cose, fondamentali: il pan di zenzero (pierniki) e Copernico, nato qui nel 1473. L’importanza è strettamente in quest’ordine. Notevole l’iscrizione in latino sulla statua di Copernico, per mano di Alexander von Humboldt: «A colui che mosse la terra» (motore terrae) «e che fermò il sole e il cielo» (solis caelique statore). Galileo imparò poco da Copernico, l’ambizione era molto diversa, e pubblicò con risonanza i propri lavori. Copernico no, restò sul vago, raccontò agli amici e agli allievi senza però firmare alcunché, si racconta che abbia ricevuto la prima copia della stampa del suo De Revolutionibus Orbium Caelestium sul letto di morte.

Ora, vedetevela voi.

Prima non ci ho fatto caso, poi mi sono reso conto che è pieno di giapponesi. Ma non sono turisti, perché non vanno in giro guardando per aria, vanno proprio diretti da un posto a un altro. Apprendo poi che la Sharp – azienda che detiene il record del televisore più grande mai costruito, 108 pollici – ha aperto uno stabilimento qui, importando montagne di ingegneri giapponesi e relativi. È la più grande comunità giapponese dell’Europa orientale, forse d’Europa tutta, chissà l’effetto che fa trasferirsi da Ōsaka a Toruń, a mangiar pan di zenzero.

L’unica altra comunità straniera di cui mi rendo conto è una coppia di italiani ultrasettantenni che litiga, lei dice in tono irato «beh, allora scusami!» e lui ribatte dicendo che non vorrebbe parlarne più. Chissà se nei racconti a casa resterà una vacanza bellissima.

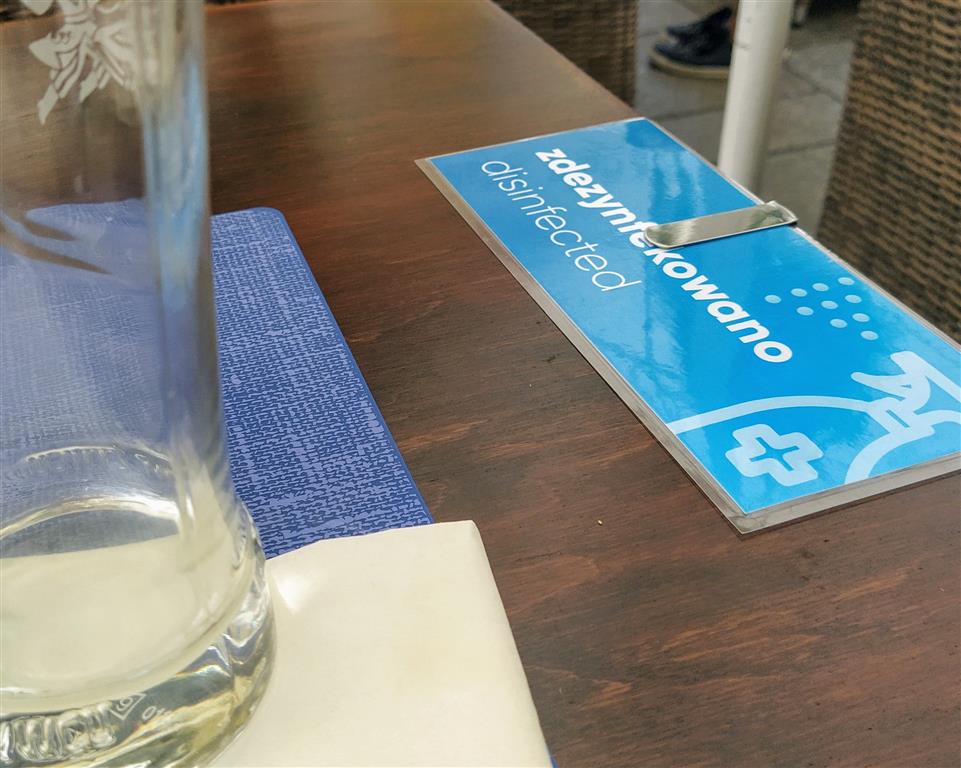

Le mascherine, nel frattempo, si diradano ancor di più. Da quanto riesco a capire dai giornali – avrei meno difficoltà a leggere la Bibbia di Lutero in prima edizione – anche qui i nuovi contagi si attestano a circa seicento al giorno, come in Italia. Ma qui paiono non avvedersene: le divisorie nei negozi e negli alberghi sono gradatamente scomparse, le mascherine vengono indossate dalla metà delle persone nei luoghi chiusi, più che altro direi dalla fascia trenta-sessanta. Anche il distanziamento non è praticato, pare di essere abbastanza lontani da tutto. O forse no, oggi seguo un pezzetto di una manifestazione contro Lukashenko e la situazione in Bielorussia, discretamente numerosa. Si è solo spostato un baricentro, credo.

A proposito di baricentri, è per Copernico che sono qui. Per vedere la sua casa:

Per vedere il suo osservatorio astronomico, simile a quello di Tycho Brahe a Copenaghen, più piccoletto (ancora oggi Toruń è all’avanguardia nell’osservazione celeste in Europa, che meraviglia):

Il suo Collegio:

La sua statua in periodo di pandemia:

La sua statuina:

Il suo Monopoli:

E, finalmente, per vedere il suo taxi (che, ovviamente, non è quello che ho preso io, perché è il suo):

Soprattutto, sono qui per celebrare il fatto che non siamo al centro di niente, non siamo i prediletti di nessuno. Il che mi porta a una prospettiva che trovo da sempre entusiasmante: non dobbiamo essere grati né chiedere perdono ad alcuno, sta solo a noi costruire, mantenere, magari distruggere, individualmente e collettivamente. Ecco, questo significa per me essere davvero al centro di tutto: un centro mobile, dinamico, variabile, fatto di possibilità, che nel tempo si sposterà su altri di una lunga storia comune ma che ora, qui, è tutto nostro.

E, allora, oggi mi va bene Gioia e rivoluzione (non copernicana né dei corpi celesti) degli Area. Ah, un’ultima cosa: qui dicono ‘Copernìco‘, con l’accento sulla penultima. Come ‘Chernòbyl‘.

giorno zero | giorno uno | giorno due | giorno tre | giorno quattro | giorno cinque | giorno sei | giorno sette | giorno otto | giorno nove | giorno dieci | giorno undici |