Ma guarda te cosa salta fuori, di tanto in tanto. Impacchettato.

Potrei aprirci un bancomat, a questo punto.

Ma guarda te cosa salta fuori, di tanto in tanto. Impacchettato.

Potrei aprirci un bancomat, a questo punto.

Non ho votato e non voto alle primarie perché non credo sia lo strumento adatto per la scelta del segretario di un partito, credo che la decisione debba venire dall’interno. Altrimenti, la scelta verrà effettuata da cittadini più o meno consapevoli delle dinamiche interne al partito e alla politica e perlopiù sulla base di indizi, preferenze personali e caratteristiche che tendiamo tutti ad attribuire arbitrariamente ai candidati e senza tenere conto di elementi essenziali. Capisco molte delle motivazioni contrarie, condivisibili, favorevoli alle primarie, ma resto sul mio.

Bene, vince Schlein. Donna, giovane, attenta ai diritti. Questi i fatti e proprio in virtù di essi, perché è giovane e donna, elementi nuovi nel PD, le si attribuisce la carica di novità, la capacità di dare una svolta al partito e di rompere l’immobilismo che regna al suo interno da molto. Però buona parte dell’estabilishment del partito e in particolare l’area socialdemocratica e cristiano dem, i democristiani, ovvero quei capibastone delle correnti che l’elezione di Schlein si spera elimini, appoggia la nuova segretaria ed esulta per l’elezione. Bettini, Orlando, l’orrendo Franceschini che io identifico come emblema di tutti i mali, Zingaretti, Gualtieri, tutti quanti belli contenti nonostante, va detto, alcuni mesi fa la osteggiassero vivacemente. E allora?

Per lo stesso principio, ma è teoria, immagino che le votazioni degli iscritti al partito, che hanno preceduto le primarie, siano avvenute sulla base di una maggiore consapevolezza della natura dei candidati, delle reciproche posizioni nel partito, delle opportunità future, rispetto alle primarie cui poteva partecipare qualsiasi cittadino consapevole e non. E loro hanno scelto Bonaccini, nonostante non appartenga ad alcuna corrente. Che per carità, la sua sbandata renziana l’ha avuta e non è esente da critiche, però il fatto resta.

Ha vinto Schlein, viva Schlein quindi. Incarna il nuovo e la svolta, i prossimi tempi diranno se si tratta di realtà o di proiezione delle aspettative degli elettori, di sicuro però con questa elezione non cambia molto all’interno del partito, anzi alcune aree ne escono enormemente rafforzate. Che è un po’ il problema. Fin da settembre si diceva, l’ho detto anch’io, che si sarebbe dovuti partire dalle tesi per arrivare al congresso e non dalle persone e così, ancora una volta, non è stato. Vediamo, al momento viva Schlein, speriamo non sia la solita delusione PD.

Un mese fa in libreria gli altarini erano due:

Con prevalenza della regina.

Credo l’idea fosse quella, trattandosi di un cimitero.

Monumentale di Torino, foto mia, machelodicoaffare? Son tutte mie, o quasi, qui.

Passando da Delft, a dire il vero andandoci apposta perché bisogna cercare il punto esatto, capita di vedere uno scorcio di città in effetti non particolarmente significativo se non per la vista della Nieuwe Kerk e se non erro la porta orientale a destra, con le guglie gemelle. Poi è una vista qualsiasi di una città dei Paesi bassi o di quei posti lì.

E invece no. Come nel caso della Stradina di Delft, l’avevo raccontata qui, questo è un punto di Delft la cui visuale è rappresentata in un quadro di Vermeer, la Veduta di Delft, l’altro unico suo paesaggio noto.

Conosciuta come «la città di Delft in prospettiva, vista da sud, di J. Van der Meer di Delft», è uno dei primi esempi di rappresentazione cittadina non eseguita, come usava, su commissione privata o pubblica ma per essere venduta sul mercato libero. Sul quale, peraltro, ebbe un successo clamoroso. E duraturo, visto che Proust cita il dipinto nella Recherche e, anzi, ci costruisce attorno un lungo episodio in cui il quadro è una madeleinona davanti alla quale si può pur morire.

La rappresentazione di Vermeer, nonostante si riconoscano molti elementi della città, tra cui la zona del porto, le porte di Schiedam e di Rotterdam e il campanile della Nieuwe Kerk, e nonostante è probabile che l’autore abbia utilizzato la camera oscura, come si deduce da alcuni riflessi al contrario, non è realistica e veritiera, bensì in ampie parti rappresentata a memoria o a piacimento, cosa che ne fa un quadro di interpretazione di ancor più grande interesse.

Il dipinto di Vermeer è del 1660-61 e a interesse si aggiunge interesse: infatti, nel 1654 in città scoppiò un deposito di polvere pirica, circa quaranta tonnellate, che rase al suolo mezza città e che le fece perdere la propria supremazia nelle Province Unite a favore de L’Aja e Rotterdam. Egbert van der Poel, uno degli innumerevoli pittori cittadini della gilda di San Luca, assistè all’esplosione e rappresentò più volte i danni subiti dalla città. Qui il suo Esplosione di Delft del 12 ottobre 1654:

Vermeer, quindi, documentò la città pochi anni dopo lo scoppio.

Per fare, infine, un facile confronto tra l’eccellenza della veduta di Vermeer e una veduta dello stesso periodo, di ottima fattura ma distante per qualità, ecco la Veduta di Delft di Jan van der Heyden del 1675. Con tutta la buona volontà, il trasporto che i dipinti suggeriscono è evidentemente diverso.

Un paio d’anni fa, l’astronomo e professore di fisica Donald Olson della Texas State University si mise a capo di un progetto per stabilire la datazione esatta della Veduta di Delft di Vermeer, osservando le luci e le ombre secondo una disciplina che lui stesso chiama “astronomia forense”, ricostruendo con software appositi le condizioni e la posizione del sole, osservando gli elementi del quadro come, per esempio, la lancettona dell’orologio della torre, che è vicina alle otto del mattino. Per farla breve, il professore propone il 3 settembre del 1659 come data in cui il pittore avrebbe rappresentato la città. Poi però Olson ammette che potrebbe trattarsi della stessa data ma dell’anno procedente, o di due prima, poi noi sappiamo che Vermeer dipingeva molto lentamente e quindi bon, chi se ne impippa, calcoli del genere non hanno nessuna utilità se non per gli autori dei calcoli stessi. Resta immutata la bellezza del quadro, fortuna nostra, e della città, che merita eccome una visita.

Yoa, Chansons Tristes, 2022, una copertina non esattamente riuscita.

Attrice nata.

Eh sì, va’ via, non distrubare.

Dopo una salubre passeggiatina lungo la pista di collaudo della Fiat, quella sul tetto del Lingotto con le due paraboliche per cui si saliva dalla celebri rampe elicoidali, fabbrica mirabolante negli anni Venti, piglio su le mie cose e vado in trasferta. È quasi carnevale, impazzano le celebrazioni storiche e le lotte col demonio, decido di andare a vedere Ivrea. Quella delle arance e dei computer. E delle parole crociate, eporediesi, una delle risposte più note insieme al nome di Ughi. E così capisco un po’ anche il canavese, che non lo so.

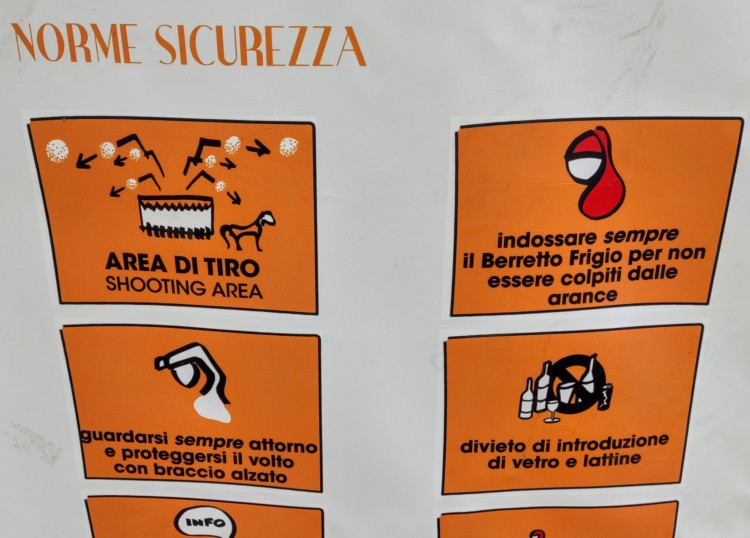

Dire che gli eporediesi siano agitati è dire poco, dappertutto ferve il carnevale, le contrade, i rioni, gli scorpioni, i sailcavolo, da domenica a martedì tirano le arance e dappertutto sono segnalate vie di fuga e istruzioni su come coprirsi la faccia. Essenziale portare il berretto frigio per non diventare bersaglio. Esso richiama, ovviamente, la rivoluzione francese e gli ideali di rivolta ma la lotta ai despoti fa parte del carnevale da ben prima, con le tipiche inversioni della festa, con i più balenghi a far da amministratori. Oggi lo fanno i bambini che, vorrei dirlo, sono il nostro futuro. Oh. La stessa figura della mugnaia, la bella dell’anno, rimanda a una Violetta che non si piegò al potere degli occupanti.

La città, oddio è un paesone, è a dir poco in subbuglio, lungo le vie delle arance sono impegnati a coprire ogni edificio con teli di plastica per salvare gli intonaci, persino la chiesa, figuriamoci. La retorica è quella dello stadio, purtroppo, fazioni e proclami un po’ destroidi di lealtà fino alla morte, l’estetica è quella del gladiatore e del signore degli anelli, il leghismo ci sguazza parecchio. Immagino sia difficile essere eporediesi (eh!) con una posizione critica sul carnevale, come minimo si rischia l’isolamento sociale o si vien tacciati di essere radical chic, tempacci.

Ivrea fu un avamposto di una popolazione, i Salassi, che fondarono la città e occuparono il canavese fin dal sesto secolo avanti Cristo. Nel secondo secolo avanti cozzarono, era inevitabile, con certi chiamati Romani che li liquidarono come generici celti e, di conseguenza, da annettere all’espansione irrefrenabile. I Salassi, c’entra ovviamente il sale ma non la pratica di sottrarre sangue, non furono d’accordo, chiaro, e furono costretti a capitolare e a ritirarsi più su, in valle d’Aosta. Eporedia divenne colonia e importante presidio romano lungo le vie verso nord, ne fanno testimonianza un imponente anfiteatro e qualche restuccio di un colossale ponte ad archi sulla Dora Baltea lungo quasi cento metri. Fu poi fondamentale centro longobardo con Arduino, nome piuttosto diffuso tuttora. Il picco fu però toccato nel Novecento con l’Olivetti, è noto, peculiare esperimento di capitalismo sociale e familiarista che aveva le proprie radici nelle esperienze di primo novecento, per esempio, dei Crespi e il villaggio industriale. Poi vi furono Infostrada, Omnitel, Vodafone Italia che ha ancora sede qui nonostante la proprietà sia andata ma, ormai, si era sulla via del declino. Oggi del complesso industriale olivettiano si percepisce poco, voglio dire: si colgono perfettamente le strutture produttive, storiche e contemporanee, ma sfugge il contesto sociale, le case si sono mescolate alle altre, sì coglie l’asilo, in generale bisogna stare attenti agli edifici di design per identificare le strutture di un tempo ma il tessuto complessivo si è perso.

Vado più su, c’è una via che mi interessa e che punto da parecchio. Arrivo a Pont Saint Martin, che si chiama ponte proprio perché, indovina?, c’è un ponte. Romano, notevole, un arco imponente. Sotto, è carnevale, c’è un diavolo impiccato, il ripetuto racconto dei ponti storici: non c’è verso di costruire un ponte che stia su, si propone il diavolo per costruirlo in una notte in cambio della prima anima che lo attraverserà, così è e si stringe il patto, il mattino dopo il vescovo furbo ci fa passare un cane, una capra, qualche animaletto e il diavolo è gabbato. Storia sentita innumerevoli volte, bella per certi aspetti almeno per attestare la forza e la durevolezza del ponte, meno per la figura da scemo che regolarmente fa il diavolo, che è pur sempre il diavolo e si dovrebbe portar rispetto, e la speculare bella figura dell’ecclesiastico di turno, poi si decida: o le bestie l’anima ce l’hanno oppure no. Una volta per tutte. In alcune varianti, il diavolo arrabbiato comincia a distruggere il ponte e il vescovo, sempre più scaltro, pianta una croce nel mezzo sconfiggendolo definitivamente. E questo vale se sul culmine c’è una cappelletta o edicola sacra. Pavia, Cividale e così via.

Quel che però a me interessa è la via delle Gallie, che partendo da Milano passa proprio da qui e prosegue su su, appunto, verso le Gallie. Quando Cesare con le legioni andò a civilizzare il nord con il bello Gallico utilizzò evidentemente questa via e la città stessa di Aosta è conseguenza di questa via che andava poi al Gran San Bernardo e Bernardino. Oltre all’importanza storica e culturale, la via in alcuni passaggi è una testimonianza della davvero evoluta capacità ingegneristica romana, per esempio il passaggio a strapiombo del ponte romano di Saint-Vincent, aggrappato direttamente alla roccia. A me che tutte queste cose piacciono, ne voglio fare un pezzo a piedi e così faccio, con grande soddisfazione ed emozione.

Termine storico del percorso è Aosta, da cui si dipartono vie diverse, a seconda. Il corredo romano antico della città la rende una tappa significativa e su tutto svetta il teatro. Il resto, non me ne vogliano, è gradevole, bella posizione, un altro bel ponte romano e una porta imponente, un chiostro romanico a Sant’Orso dai bei capitelli, un criptoportico che parla della grandiosità antica, qualche buona valdostana e bon, più o meno ci siamo. Ma siccome non c’ero mai stato, eccomi. Arrivandoci, ed è un po’ buffo e un po’ no, si passa dal forte di Bard, arroccato su una strozzatura della valle, famoso di recente per un’insistita scena di non so quale film degli Avengers, insieme a qualche località attorno. I cartelli che spiegano la cosa si sprecano, con la facciona di Thor piuttosto che Iron man, e le visite al forte si sono decuplicate, minimo, tanto da farci sotto un bel parcheggio multipiano e una cremagliera per tutti i gusti.

E poi giù per la valle e la pianura, che c’è di nuovo un appuntamento al palazzetto a conclusione di questo piccolo giro che ha colmato parecchie mancanze.

Le residenze, dicevo. Venaria è già andata, chiusa per riprese di un qualche film, opto per Rivoli. Non è difficile. Su un’altura predominante, è il classico castellotto medievale che poi si chiama Juvarra e glielo si fa abbellire con genio. Se ne dice poco di Juvarra ma bisognerebbe di più, perché di grande valore, una docente con i ragazzi spiega prima di entrare e lo chiama Giuvarra. Poi però finiscono i soldi o gli interessi convergono da qualche altra parte e non si intonaca più, resta la manica lunga, un edificio lungo centoquaranta metri di corridoio, e il colonnato che prelude a un articolato spazio di ingresso resta incompiuto. Ma è la gioia dei fotografi, specie con le luci giuste la mattina presto. L’operazione intelligente sul castello di Rivoli è stata quella di farne un museo di arte contemporanea di alto livello, con una permanente di opere concepite on site sull’esempio di villa Panza, per esempio. Poi ci sono le temporanee, adesso è in programma Olafur Eliasson, un artista che crea caleidoscopi tremolanti al buio e io la manica lunga la devo misurare a passi e farmi impressionare da fuori.

Il tempo di un’arancia in contemplazione del panorama, fumoso sul fondo come detto, e ripercorro la tangenziale per andare a Stupinigi. È una palazzina di caccia, infatti basta tirare una riga rettilinea da piazza Castello, cioè la riga c’è, e si arriva qui per quello che una volta era il parco. Ma palazzina barocca e indovina? Giuvarra. Perché va bene la caccia ma anche i salottini, un gran salone da ballo e la ricreazione per signori e dame. Basta guardare palazzo reale, i Savoia acconsentirono ai divanetti, ai tavolini, alle biblioteche e alle sale da tè cinesi perché servivano ed era la moda, ma nulla importava loro. Ciò su cui andavano forte era la guerra, le armi, la caccia e così è: Stupinigi è splendida. Anni fa ci venni con gli amici, Guardate che mancano dieci minuti alla chiusura e che problema c’è? La visitammo in otto, compreso il ritorno. Ne ho ancora un video ininterrotto, poi giocammo a tirarci il vortex nel prato. Oggi no, me la guardo con calma, so anche parecchie cose in più, ora. La palazzina è un prodigio di armonia ed eleganza, non è enorme ma lo sembra, la sala centrale è sontuosa per tutti i livelli che si sovrappongono. Fortuna che quelle bestie dei Savoia avevano Giuvarra, se no arrivederci. E Guarini per la cupola del duomo, altroché.

Ed è sempre Giuvarra che mi riporta a Superga, dopo che cento scavatori lavorarono un anno per sbancare la collina di quasi cento metri, lui fece la basilica. E bisognava farla bella perché si vede da ogni punto di Torino o quasi e lui, bravo, la fece. Stretta e alta, forse non irresistibile a guardarla ma è perfetta per il contesto e si vede slanciata da lontano e per questo i torinesi la amano. Si vede dappertutto perché, ovvio, è in alto. Ma non così tanto in alto dove dovrebbe volare un’aereo, eppure una notte nebbiosa di molti anni fa fu proprio lì che si schiantò l’aereo del Grande Torino, gli invincibili. Quanti altri scudetti avrebbero vinto se? Molti. C’è da dire che sul luogo del disastro molti sono gli omaggi anche delle altre squadre e questo è bene. Quel Torino che in una partita diede dieci titolari su undici alla nazionale, irripetibile. A Superga si trova anche la cappella delle sepolture dei Savoia, già che son qui la vedrei ma è chiusa. Niente, mi stan già immensamente sulle balle quei due sepolti al Pantheon a Roma, ne farò a meno. Il piazzale è pieno di ciclisti attempati con biciclette con robuste batterie e attrezzature parecchio costose, a parte la spesa capisco che quando non si riesca più a fare una cosa si cerchi un altro modo. Io penso sia giusto fare altre cose, in armonia con il proprio stato ma è un pensiero che mi tengo solo per me e ciascuno libero. Comunque girano a bande, bisognerebbe appostarsi con un furgone a una curva e fare un bottino da decine di migliaia di euro.

Scendo giù e vado al monumentale, che voglio far visita. Passo davanti a Pellico, ad Adelaide Aglietta, a tutti quelli che si inventarono la Fiat e poi uscirono lasciandola agli Agnelli, a innumerevoli senatori e ministri dei governi Cavour, a Galileo Ferraris, che molto apprezzo, e proseguo fino al primo campo israelitico, che fa impressione a dirlo, per trovare la sepoltura del deportato 174517 ad Auschwitz, tenne sempre l’infame tatuaggio e immagino volle il numero anche sulla lapide. È un piccolo pellegrinaggio, il mio, insignificante di per sé ma significativo per me, sono stato anche fuori da casa sua, in corso Umberto, fuori da quel portone che nasconde la scala del volo, sono andato in via Biancamano, all’Einaudi, insomma ho un po’ inseguito alcuni suoi posti, cercando di immaginarlo pensieroso mentre percorre la strada da casa alla casa editrice, come ho inseguito i suoi scritti, dai più tragici ai più comici. Sì, ce ne sono parecchi comici ma questo la scuola italiana lo ignora volutamente. Mi ripeto per questo, insisto, lo considero senz’altro il più grande scrittore italiano del Novecento. E Calvino, altro pretendente al titolo, sarebbe stato d’accordo.

Verrebbe da noi per vedere un po’ le cose da da fare? mi chiedono a metà gennaio. Mmm, spetta, mi viene in mente qualcosa. Giusto. Certo, ma non ora. Più avanti. Avanti quando? Diciamo metà febbraio, potrebbe andare? Beh, speravamo prima ma va bene. Tergiversato il giusto per fare en plein: Torino, febbraio, le finali di coppa Italia di pallacanestro. Perfetto. Tanto era stato piacevole l’anno scorso a Pesaro, prendendo come pretesto l’appuntamento sportivo, così riesco a combinare quest’anno. Lavoro per un paio di giorni, il resto è tutta goduria.

Torino ci son stato con Bonetti, più volte, ma qualcosa la si farà saltare fuori, non è troppo difficile. Anzi, visti il sabato e la domenica, convien l’auto per qualche giro nel circondario, la cosa più immediata che viene in mente sono le residenze sabaude, qua e là. Venaria, Rivoli, Stupinigi, Moncalieri, Racconigi e così via. Poi le cose vengon per strada. Bene, il piano c’è. Chissà poi che col carnevale non succeda qualcosa di interessante a tiro. Il resto è tutto facile, e sarà riempito di vitello tonnato e alici.

Che poi il dintorno è tutto un nome che rimanda a stabilimenti del gruppo Fiat, passati o meno, Grugliasco, Mirafiori, Rivalta, Chivasso, Orbassano e così via o indotto. E lo stesso per i luoghi legati alla produzione o alla famiglia Agnelli, il Lingotto, Villar Perosa, corso Unione sovietica, si conoscono i nomi prima della città. Ricordi di titoli di giornale, marce sindacali, vignette di Forattini, cose vecchie. Torino va pensata come città reale, nel senso di re, anche con la Repubblica, semplicemente invece dei cavalli il nuovo re aveva i calciatori, che accoglieva una volta l’anno a dimora e soprannominava a suo piacimento, e le auto da corsa super. Le baracche, in senso automobilistico e un po’ anche immobiliare, per il popolo. Impossibile scindere le dinastie dalla storia della città, anche nel senso migliore, Einaudi per esempio.

Se dalle Olimpiadi 2006 Torino ha svoltato, la salute della città è senz’altro in ribasso con le ultime amministrazioni e ancora più fuori dal centro. Quanto è pulito e ristrutturato questo, tant’è che fino a qualche anno fa si comprava in centro a Torino per lavorare a Milano, prezzi molto diversi, quanto sono sconfortanti le zone lungo alcuni vialoni, palazzoni dormitori e aree industriali dismesse sulle quali mancano idee. La stessa zona dietro il Lingotto, sistemata nel 2006 senza cura né prospettiva, lascia davvero perplessi per abbandono. L’inquinamento è decisamente fuori controllo, Torino è sempre in cima alle classifiche del genere, si vedono appena le cime scarsamente innevate e nonostante sia una bella giornata da Superga la città non la distinguo, mole e grattacielo san Paolo a parte. Altro che taglio del Turchino.

Poi è un salottino in molte parti del centro, piazza Palazzo di città con le sue edicole, se devo scegliere. Vivace, molte iniziative culturali, meno di un recente passato immagino, comunque se l’idea è riconvertire una città industriale di quasi un milione di persone in qualcos’altro, Torino è un buon caso. Siccome è stata capitale, allora alcune cose si possono vedere solo qui. Il museo nazionale del Risorgimento, per esempio, in un bel palazzone ornato a mattoni proprio davanti alla biblioteca nazionale. Va da sé che non bisogna mica attendersi di trovare un racconto storicamente accurato delle indecisioni (euf.) dei re nelle guerre di indipendenza, per quello c’è Barbero. Ed è un museo istituzionale filomonarchico, della fulgida Repubblica Romana quasi nulla, dei patrioti pochino se non Mameli e i solitari, Pisacane, Menotti, dell’epopea garibaldina quel che serve, perché non si può saltare. Ma vale comunque la pena, perché son garibaldino, anzi garabaldano, ancor di più. Alla quarta bacheca di abiti di Garibaldi, dopo la camicia, il cappello, il poncho, alla sciarpa mi viene da ridere, perché potrebbero averla acquistata ieri al mercato di porta Palazzo, sembra pure nuova. E la pipa, la rivoltella, lo stiletto e avanti. Molti documenti interessanti, tra cui lo statuto Albertino e i suoi annunci, sullo scarso sostegno ai rivoluzionari glissano, molte belle caricature di Cavour e del re. E poi c’è l’aula del parlamento subalpino, intoccata, commovente esempio dei primi timidi tentativi di amministrazione democratica.

Beh, è quasi sera, io andrei. Che devo giocare. Bel palazzetto, complimenti, anche se poi a camminarci sopra si scopre che è un po’ finto. Comunque importa quel che succede giù, quindi ciao.