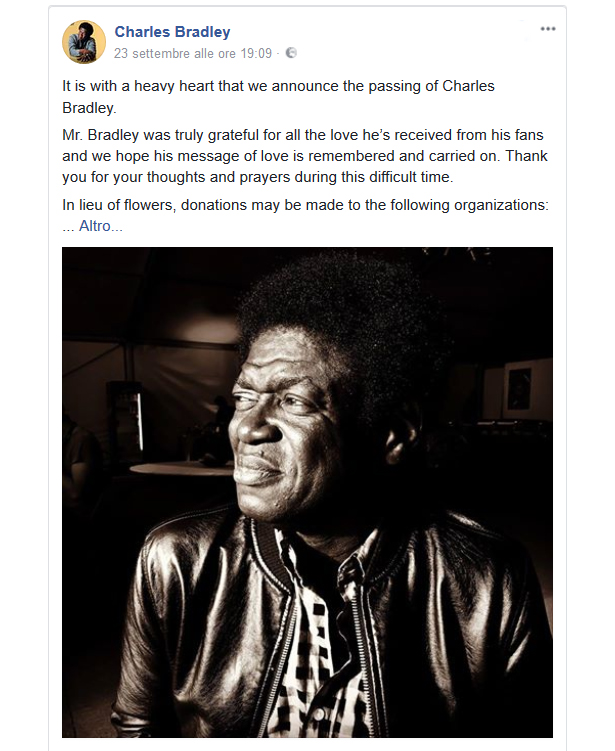

Due giorni fa è morto Charles Bradley, grandissimo cantante soul cui volevo bene.

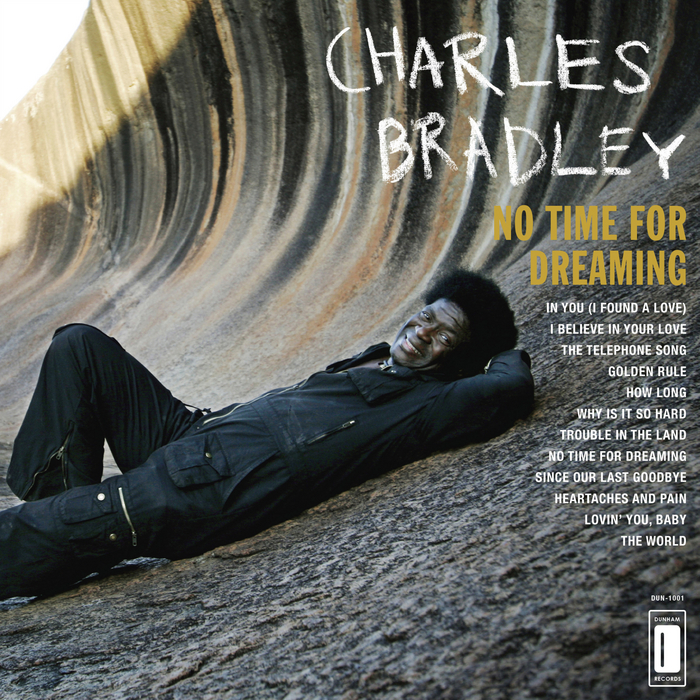

Aveva sessantotto anni e, uno potrebbe dire, ci sta. Potrebbe, il fatto è che Bradley era sostanzialmente all’inizio della carriera: infatti, dopo una vita randagia, aveva pubblicato il primo disco a 63 anni, nel 2011. No Time for Dreaming, bellissimo, uno dei dischi che mi piace mettere su quando ho voglia di gran musica.

Qualcuno l’aveva accostato a James Brown, non del tutto correttamente secondo me sebbene fosse uno dei suoi idoli, molti lo chiamavano «l’aquila urlante» («screaming eagle of soul»), per me era molto più vicino a Otis Redding, o Marvin Gaye se proprio.

Nell’estate 2013 ero partito per il Belgio con tutta l’intenzione di sentirlo suonare ma si trattava di un festival e lui suonò alle quattro del pomeriggio, quando io (noi, eravamo in missione) ero ancora per strada. Poi non ce ne fu più occasione ed è, ora, un rimpianto per me.

Restano i suoi tre dischi, un documentario sulla sua storia («Soul of America») e un bel dispiacere, perché oltre a essere davvero bravo era un uomo di un’altra epoca musicale, ricco di sentimenti e di dolore, simpatico quando voleva e sensibile, uno che si faceva carico della sofferenza: I can’t turn my head away / Seeing all these things / The world / Is burning up in flames / And nobody / Wanna take the blame.

Uno dei suoi pezzi che preferisco, The world (is going up in flames), con lui che se ne va in giro in tuta da meccanico su un autobus o un treno, Don’t tell me / How to live my life / When you / Never felt the pain. Che peccato, anche stavolta.

Come si fa a non volergli bene?